低水温期の給餌について

魚種によって何℃から何℃までが適水温なのかは異なるのですが、ここでは比較的適水温が高いブリを例に以下のように整理をしました。

魚を成長させる上で一番オイシイ時期(早くて効率的)が適水温期です。

魚を成長させる上で一番オイシイ時期(早くて効率的)が適水温期です。

近年の温暖化の影響

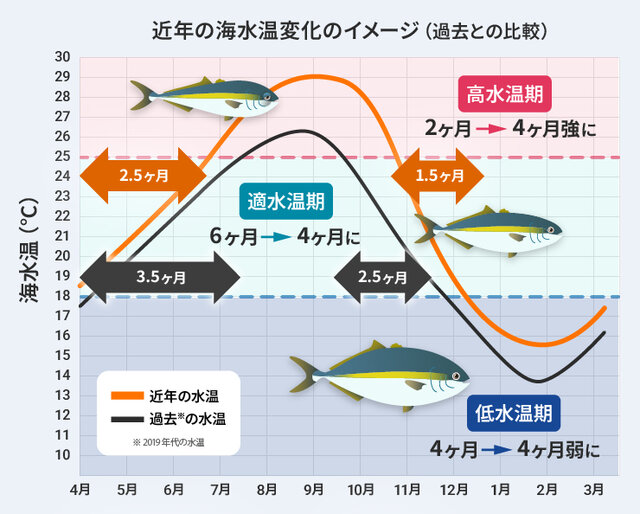

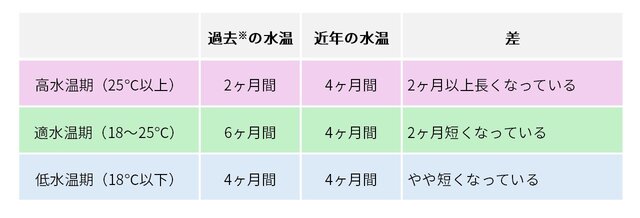

ここ最近は毎年のように猛暑・酷暑の話題でもちきりですが、海水温でも気温と同様の傾向がみられます。

近年の海水温の傾向は以下の通りです。

・温暖化の影響により周年で水温が高くなっている。

・特に6月~10月の水温が高くなっている。

・7月の梅雨明け以降の水温上昇が急激で、10月以降の水温下降時期も遅くなっている(夏が長くなっている)。

・養殖魚の成長にとっての適水温期が2ヶ月間も短くなっている。

・冬場の水温もやや上がっている。

近年の海水温の傾向は以下の通りです。

・温暖化の影響により周年で水温が高くなっている。

・特に6月~10月の水温が高くなっている。

・7月の梅雨明け以降の水温上昇が急激で、10月以降の水温下降時期も遅くなっている(夏が長くなっている)。

・養殖魚の成長にとっての適水温期が2ヶ月間も短くなっている。

・冬場の水温もやや上がっている。

養殖魚の成長にとって、最も速やかで効率的に成長をする適水温期がこれまでの6ヶ月間よりも2ヶ月間も短くなってしまっていることから、養殖現場ではこれまでのような成長が得られなくなっており、出荷サイズが小さくなったり、出荷時期が遅れる等の問題が起こっています。

適水温期を最大限に活用する

魚を成長させる上でも一番オイシイ時期が適水温期です。この時期を最大限に活用することが成長を最大化、効率化させる肝です。

近年の海水温の傾向は上記の通り非常に厳しいのですが、それでも毎年の海水温は気象の影響等で異なります。年によっては8月下旬に台風が通過することによって海水温が急激に下がり、それ以降も順調に下がっていくことがあります。こういう時はチャンスです。

また、1~3ヶ月の単位で出される長期天気予報を参考にすることも有効でしょう。ちなみに今年2025年の10月時点での長期予報では11~12月の気温は60%以上の確率で例年よりも低いとのことなので、11月以降は水温も急激に下がる可能性があります。そういう想定をしておくことも適水温期を最大限に活用するためには必要です。気付いた時には既に水温が下がってしまっていて、そのまま低水温期に突入してしまうと最も成長するオイシイ時期を逃してしまうことになります。

近年の海水温の傾向は上記の通り非常に厳しいのですが、それでも毎年の海水温は気象の影響等で異なります。年によっては8月下旬に台風が通過することによって海水温が急激に下がり、それ以降も順調に下がっていくことがあります。こういう時はチャンスです。

また、1~3ヶ月の単位で出される長期天気予報を参考にすることも有効でしょう。ちなみに今年2025年の10月時点での長期予報では11~12月の気温は60%以上の確率で例年よりも低いとのことなので、11月以降は水温も急激に下がる可能性があります。そういう想定をしておくことも適水温期を最大限に活用するためには必要です。気付いた時には既に水温が下がってしまっていて、そのまま低水温期に突入してしまうと最も成長するオイシイ時期を逃してしまうことになります。

低水温期でも使える時期は活用する

水温が下がれば下がるほど摂餌活性は下がりますし、消化速度も下がります。

ここでは18℃以下を低水温期と整理しましたが、18℃と13℃では摂餌活性は大きく違い、18℃では高水温期ほどではありませんが摂餌は比較的活発です。一方、13℃になってしまうとどうやっても摂餌は不活発になり消化速度も遅くなるので給餌頻度も下がり、 間隔を空けて給餌をしないと食べてくれません。

こうして適水温期が短くなる中でも、使える時期を出来るだけ活用することは可能です。

今後さらに冬場の水温が高い状況になっていくのだとすると、これまで活用できなかった冬場の時期でも餌を食べるようになる可能性はあります。夏場が高水温で使えなくなった分、冬場を活用することでその分の成長を補うことも可能になっていくのかもしれません。

ここでは18℃以下を低水温期と整理しましたが、18℃と13℃では摂餌活性は大きく違い、18℃では高水温期ほどではありませんが摂餌は比較的活発です。一方、13℃になってしまうとどうやっても摂餌は不活発になり消化速度も遅くなるので給餌頻度も下がり、 間隔を空けて給餌をしないと食べてくれません。

こうして適水温期が短くなる中でも、使える時期を出来るだけ活用することは可能です。

今後さらに冬場の水温が高い状況になっていくのだとすると、これまで活用できなかった冬場の時期でも餌を食べるようになる可能性はあります。夏場が高水温で使えなくなった分、冬場を活用することでその分の成長を補うことも可能になっていくのかもしれません。

水温が下がるまでに魚病は治療を済ませておく

水温が下がってしまうと餌を食べません、医薬品の経口投与も難しくなりますし、水温が低いと薬効が得られにくい場合もあります。

魚病が治まらないままに低水温期に突入してしまった場合は、その後もダラダラと斃死が続くことになってしまうので、魚病の治療は低水温期になって摂餌が落ちる前に終えましょう。

魚病が治まらないままに低水温期に突入してしまった場合は、その後もダラダラと斃死が続くことになってしまうので、魚病の治療は低水温期になって摂餌が落ちる前に終えましょう。

最低水温期の餌のやり方

基本的には餌をあまり食べない時期なので、餌を撒いても魚が水面になかなか上がってこないことも多く、いかに魚群を水面近くへ誘って食べさせるかがカギです。

そうした中でも、以下のような給餌が比較的餌を食べてくれやすいようです。

・給餌間隔を空ける

・朝よりも夕方に給餌する⇒摂餌量が増える

・美味しい餌を与える(嗜好性の高いもの、高魚粉EP>低魚粉EP)⇒摂餌量が増える

・やわらかい餌を与える(MP>EP)⇒摂餌量が増える

・消化の良い餌を与える(MP>EP、高魚粉EP>低魚粉EP)⇒消化速度が速い=摂餌量が増える

また、どうしても一回あたりの摂餌量が少量になりがちなため、給餌間隔を空けて一度にまとまった量の餌を与え、個体ごとのバラつきをなくすことも重要です。

そうした中でも、以下のような給餌が比較的餌を食べてくれやすいようです。

・給餌間隔を空ける

・朝よりも夕方に給餌する⇒摂餌量が増える

・美味しい餌を与える(嗜好性の高いもの、高魚粉EP>低魚粉EP)⇒摂餌量が増える

・やわらかい餌を与える(MP>EP)⇒摂餌量が増える

・消化の良い餌を与える(MP>EP、高魚粉EP>低魚粉EP)⇒消化速度が速い=摂餌量が増える

また、どうしても一回あたりの摂餌量が少量になりがちなため、給餌間隔を空けて一度にまとまった量の餌を与え、個体ごとのバラつきをなくすことも重要です。

養殖サイクルや魚種を見直すことも必要かも?

海水温の上昇によって種苗の導入時期を変える対応が行われるようになっており、ブリでは天然モジャコの採捕時期が以前よりも早められるようになりました。また早期人工種苗は早いものでは9月下旬から沖出しされることがありますが、最近はこの時期の水温が29℃を超えていて、稚魚をいきなり過酷な水温に暴露させる場合もあるようです。沖出しは少し水温が下がってからのほうが魚病リスクは低いでしょう。

近年の高水温化は地球の温暖化だけでなく日本付近では偏西風の蛇行の影響を強く受けることから特に高水温化となっているという説があり、それは今後も続くとも言われています。

この高水温化の傾向がさらに今後も進んでいくのであれば、今後は種苗の導入時期を変更することや養殖対象魚種を変えること、場合によっては養殖漁場の移転を検討する必要があるのかもしれません。

近年の高水温化は地球の温暖化だけでなく日本付近では偏西風の蛇行の影響を強く受けることから特に高水温化となっているという説があり、それは今後も続くとも言われています。

この高水温化の傾向がさらに今後も進んでいくのであれば、今後は種苗の導入時期を変更することや養殖対象魚種を変えること、場合によっては養殖漁場の移転を検討する必要があるのかもしれません。

<参考文献>

・立花義裕.『異常気象の未来予測』.ポプラ社,2025.

・立花義裕.『異常気象の未来予測』.ポプラ社,2025.