2025年6月4日、9月26日に記事内容に一部修正を行いました。

近隣農場でHPAIの発生が確認された場合の対応

近隣農場でHPAIの発生が確認された場合、どのように対応するのが望ましいでしょうか?ここからは近隣農場でHPAIが発生し、移動制限等の区域内にある自分の農場はどのように対応すればいいのか順を追って解説します。

周辺農場の立入検査の実施

都道府県は、HPAIの発生が確認されると、ただちに発生農場の周辺農場に立入検査を実施して続発の有無を確認します。立入検査では、死亡羽数の聞き取り調査や、目視による異常の確認等を行い、死亡または衰弱した鶏を複数羽選んで簡易検査を行います。

簡易検査が終了次第、死亡羽数の推移及び簡易検査の結果が家畜防疫員から都道府県の畜産主務課に電話やメール等で報告されます。

簡易検査が終了次第、死亡羽数の推移及び簡易検査の結果が家畜防疫員から都道府県の畜産主務課に電話やメール等で報告されます。

HPAIの陰性が確認された場合

自農場の簡易検査で陰性が確認された場合でも、発生農場から半径3km以内の家きんについては生鳥・死鳥問わず農場外への移動が制限され(移動制限区域)、半径3km~10km以内の家きんについては制限区域外への持ち出しが制限されます(搬出制限区域)。

以下について移動・搬出が制限されます。

①生きた家きん

②家きん卵

③家きんの死体

④家きんの排泄物等

⑤敷料、飼料、家きん飼養器具(ただし農場以外からの移動は除く)

一定の条件を満たすことができる場合は移動・搬出の制限が緩和される場合があります。制限の例外措置や緩和については都道府県の家畜保健衛生所の指示に従って適切に対応するようにしましょう。

以下について移動・搬出が制限されます。

①生きた家きん

②家きん卵

③家きんの死体

④家きんの排泄物等

⑤敷料、飼料、家きん飼養器具(ただし農場以外からの移動は除く)

一定の条件を満たすことができる場合は移動・搬出の制限が緩和される場合があります。制限の例外措置や緩和については都道府県の家畜保健衛生所の指示に従って適切に対応するようにしましょう。

家きんの異常発見・通報

周辺農場立入り検査で陰性が確認されたあとでも、防疫措置が完了するまでは依然としてリスクの高い状況にあります。また、そのシーズンにおいては地域全体が高リスクな環境にあることにも留意しなければいけません。そのため、平時よりも注意して経過を観察する必要があります。もし家きんに異常が認められた場合、速やかに都道府県の家畜保健衛生所に届け出る必要があります。特に以下のような事象が発生した場合は早急に対応するようにしましょう。

①同一の家きん舎内において1日の家きんの死亡率が過去21日間における平均の2倍以上となっている場合

②民間獣医師等が行った簡易検査キットを用いた抗原検査や血清抗体検査により陽性となった場合

③上記のほか、家きんの健康観察を行い感染の疑いが否定できない場合。

家きん舎内での急激な死亡率の増加や、複数の家きんがまとまって同じ場所で死亡している場合は特に注意が必要です。発生農場において、鶏の異常や死亡数の増加に気付かなかった、あるいは様子見をしてしまって通報が遅れたことにより、殺処分による手当金が減額されてしまった例もあります。少しでも異常を感じたら直ちに管轄の家畜保健衛生所へ連絡してください。

①同一の家きん舎内において1日の家きんの死亡率が過去21日間における平均の2倍以上となっている場合

②民間獣医師等が行った簡易検査キットを用いた抗原検査や血清抗体検査により陽性となった場合

③上記のほか、家きんの健康観察を行い感染の疑いが否定できない場合。

家きん舎内での急激な死亡率の増加や、複数の家きんがまとまって同じ場所で死亡している場合は特に注意が必要です。発生農場において、鶏の異常や死亡数の増加に気付かなかった、あるいは様子見をしてしまって通報が遅れたことにより、殺処分による手当金が減額されてしまった例もあります。少しでも異常を感じたら直ちに管轄の家畜保健衛生所へ連絡してください。

HPAIの陽性が確認された場合

検査の結果陽性が確認された場合、次のような対応が必要になります。

関係者の待機

農場主や農場従事者など、HPAI発生時に該当の農場にいた人間や指導員・獣医師などHPAIに感染した鶏に接触した可能性のある関係者は自宅、またはビジネスホテルなど他者との接触を避けられる場所で待機します。

農場主へは家畜保健衛生所の担当者から詳細確認・説明が行われます。

また、農場主以外の関係者も自治体職員(看護師等)から健康チェックを受ける必要があるため、必ず連絡が取れるような体制にしなければなりません。

農場主へは家畜保健衛生所の担当者から詳細確認・説明が行われます。

また、農場主以外の関係者も自治体職員(看護師等)から健康チェックを受ける必要があるため、必ず連絡が取れるような体制にしなければなりません。

各種提出書類の作成

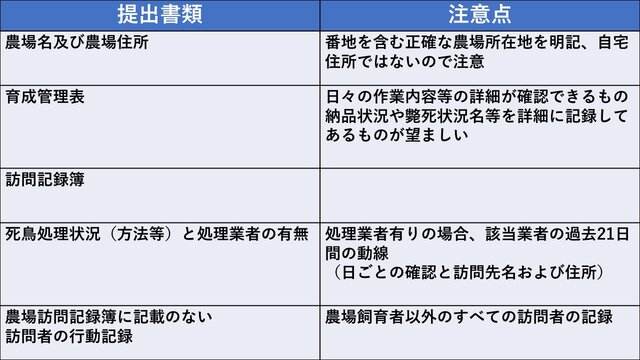

自治体の鳥インフルエンザ発生対策本部へ提出する資料を作成します。

過去の発生時には、以下の資料の提出が求められました。

過去の発生時には、以下の資料の提出が求められました。

育成管理表に農場の状況を詳細に記載しておくことは重要です。温度や斃死数を記載するだけでなく、備考欄に飼料、ガス、薬品等の納品日や日々の作業の詳細、斃死についてのコメント、投薬情報などを記載しておくことで関係各所への対応がスムーズになります。正確な記録を取るよう農場従事者に周知徹底しておきましょう。

また、農場へ出入りした関係者の訪問記録を正確に残しておくことも重要です。

畜産ナビでは訪問記録簿のサンプルをご用意しております。

こちらからダウンロードいただけますので、ご自身の農場の訪問記録簿の参考にお使いください。

詳細な資料を提出することは早急な移動制限・搬出制限の例外措置の実施、また速やかな再稼働の実現につながります。

また、農場へ出入りした関係者の訪問記録を正確に残しておくことも重要です。

畜産ナビでは訪問記録簿のサンプルをご用意しております。

こちらからダウンロードいただけますので、ご自身の農場の訪問記録簿の参考にお使いください。

詳細な資料を提出することは早急な移動制限・搬出制限の例外措置の実施、また速やかな再稼働の実現につながります。

農場で管理する記録以外に、企業の担当者が鳥インフルエンザ発生対策本部へ提出する資料では取引先の配送車や運転者の記録が必要になります。日ごろから取引先とのコミュニケーションを密にし、緊急時には必要な情報をスムーズに提供してもらえるような関係の構築を心がけましょう。

詳細な資料を迅速に提出することにより、特例措置が早期に実施される場合があります。

【参考】ブロイラー企業は以下の資料の提出を求められます。

1.担当指導員の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

2.薬品等配達者(農場への直接配達)の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

3.飼料配送者及び運転者の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

4.ガス配送車及び運転者の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

詳細な資料を迅速に提出することにより、特例措置が早期に実施される場合があります。

【参考】ブロイラー企業は以下の資料の提出を求められます。

1.担当指導員の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

2.薬品等配達者(農場への直接配達)の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

3.飼料配送者及び運転者の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

4.ガス配送車及び運転者の過去21日間の動線(日ごとの確認と訪問先名及び住所)

家きんの殺処分と鶏糞の処理

発生農場では飼養しているすべての家きんが殺処分され、死体は焼却あるいは埋却されます。鶏糞も死体同様、焼却あるいは埋却処理を行います。鶏糞を埋却できない場合は発酵処理による「封じ込め」という処置が施される場合があります。

鶏糞の処理方法により経営再開までの流れが異なります。

鶏糞の処理方法により経営再開までの流れが異なります。

発生農場で殺処分が実施されている間に家畜保健衛生所担当者から各種確認事項があります。育成管理表に記載されている数値の確認等がありますので、日ごろから正確な数値の記入を心がけましょう。

物品や鶏舎の洗浄・消毒

発生農場内で使用した物品の埋却、焼却または消毒を実施します。1週間間隔で合計3回以上農場の消毒実施が求められています。

日ごろの備えと適切な対応を

万全な対策を取っていてもHPAIの発生を完全に防ぐことは極めて難しいかもしれません。

日ごろの衛生管理を徹底するとともに、万が一近隣でHPAIが発生してしまった場合でも、迅速に適切な対応ができるよう日々の記録管理の徹底と、取引先や周囲の農場とのコミュニケーションを密にし、不測の事態に対応できるよう備えておくことが重要です。

また農場の家きんに異変を感じたら速やかに最寄りの家畜保健衛生所に相談し、指示を仰ぐことを習慣化するようにしましょう。

日ごろの衛生管理を徹底するとともに、万が一近隣でHPAIが発生してしまった場合でも、迅速に適切な対応ができるよう日々の記録管理の徹底と、取引先や周囲の農場とのコミュニケーションを密にし、不測の事態に対応できるよう備えておくことが重要です。

また農場の家きんに異変を感じたら速やかに最寄りの家畜保健衛生所に相談し、指示を仰ぐことを習慣化するようにしましょう。